社会福祉法人 仁生社

江戸川病院

2024-06-07更新

婦人科がんの診断・治療は、日本婦人科腫瘍学会認定専門医を含む女性医師で行っております。安全性に配慮した手術はもちろん、抗がん剤による薬物療法に関しては薬剤師による適正使用の確認や看護師も加えた副作用対策、さらに放射線治療専門医による放射線治療など多職種でのチーム医療を行っています。担当医が一人ひとりの病状や状況に合わせて適切な治療を選択し、速やかに治療を開始するよう心がけております。また、安心して治療を受けていただくためにがん相談室による患者さんやご家族の精神的なサポートも行っておりますので、ご希望の際にはご相談ください。

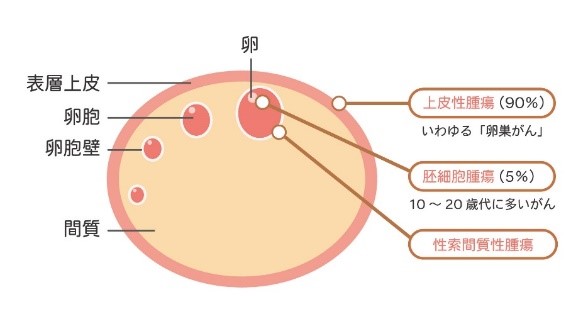

卵巣は子宮の両側に1つずつあり、大きさは親指大の楕円形の臓器です。卵管は子宮と連続して左右に1対あり、卵管の先に卵巣が存在します。 卵巣には表面や卵巣のなかに様々な細胞があり、それらの細胞から腫瘍が発生することがあります。卵巣に発生する腫瘍には卵巣がんである「悪性腫瘍」のほかに、「良性腫瘍」や悪性と良性の中間的な性質をもつ「境界悪性腫瘍」があります。

卵巣がんは、初期には自覚症状がほとんどありません。進行するとお腹が張る、お腹だけ太ったように感じる、下腹部にしこりが触れるなどの症状が出てくることもあります。見つかった時には進行していることが多いので、このような症状に気づいたときには、早めに婦人科を受診しましょう。

組織型の種類

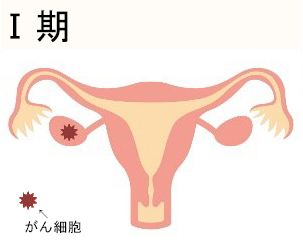

病気の広がりは大きくⅠ期からⅣ期までの4つの段階に分類されます。基本的には、手術後にお腹の中の状況や病理検査の結果で診断します。

手術進行期分類 (日本産科婦人科学会2014, FIGO2014)

Ⅰ期:がんが卵巣だけにとどまっている

| ⅠA期 | 片側の卵巣に限局し、被膜表面への浸潤がない。 腹水にがん細胞がない |

|---|---|

| ⅠB期 | 両側の卵巣に限局し、被膜表面への浸潤がない。 腹水にがん細胞がない |

| ⅠC期 | 片側もしくは両側に限局している |

| ⅠC1期 | 手術操作により被膜が破綻した |

| ⅠC2期 | 被膜が破綻している、被膜表面へ浸潤している |

| ⅠC3期 | 腹水にがん細胞がある |

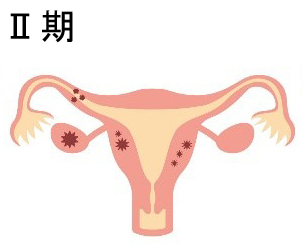

Ⅱ期:がんが骨盤内に広がっている

| ⅡA期 | 子宮や卵管に広がっている |

|---|---|

| ⅡB期 | 骨盤内の他の臓器に広がっている |

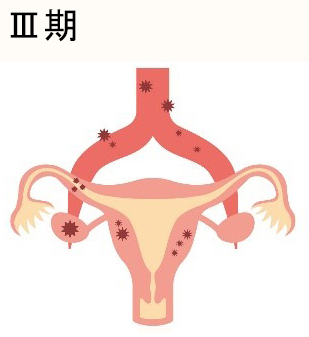

Ⅲ期:がんが骨盤をこえて転移している、リンパ節転移がある

| ⅢA1期 | リンパ節転移がある |

|---|---|

| ⅢA2期 | 骨盤の外に顕微鏡的播種がある |

| ⅢB期 | 最大2cm以下の播種がある |

| ⅢC期 | 最大2cmを超える播種がある |

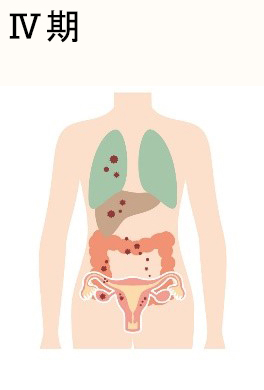

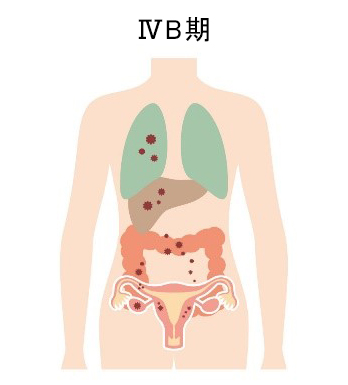

Ⅳ期:がんが遠隔転移している

| ⅣA期 | 胸水にがん細胞がある |

|---|---|

| ⅣB期 | 肺や肝臓など他の臓器に転移している |

治療法は、卵巣がんの広がりや組織型に応じた標準治療に基づいて、体の状態、生活環境や合併症など総合的に判断し、ご本人やご家族と話し合って決めていきます。卵巣がんの治療は大きく「手術」と「抗がん剤治療」に分けられます。

手術

手術により腫瘍を出来る限り取りきることを目指しますが、腫瘍の広がりが非常に大きく、一回の手術で腫瘍の摘出がきちんと出来ない場合には、腫瘍の一部だけを摘出し病理検査による診断を確定し、抗がん剤治療の効果を期待する治療も選択肢となります。抗がん剤治療を何回か行った後、二次的腫瘍摘出術を試みます。妊娠を希望する方に対しては、卵巣がんの広がりや組織型に応じて妊孕性温存手術(妊娠出来る可能性を残す手術)が可能かどうか検討します。

抗がん剤治療

卵巣がんは抗がん剤治療が効く固形がんの1つと考えられています。ごく早期の方を除き、手術後は抗がん剤治療が必要となります。また、手術で腫瘍が十分に摘出できない場合、体の状態や合併症で手術が難しい場合には、手術前に抗がん剤治療を行うことがあります。

卵巣がんの抗がん剤治療は一般的に、T C療法(パクリタキセルとカルボプラチンの組み合わせ)を周期的に行います。進行した卵巣がんの場合には分子標的薬(ベバシズマブやオラパリブなど)を用いる場合もあります。

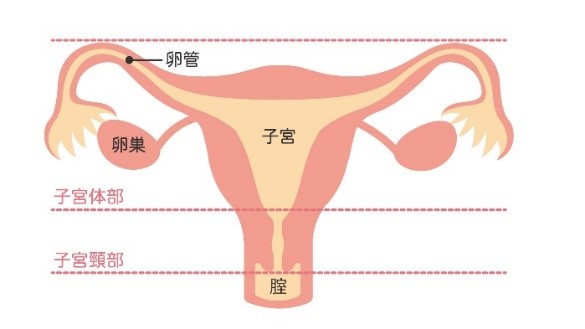

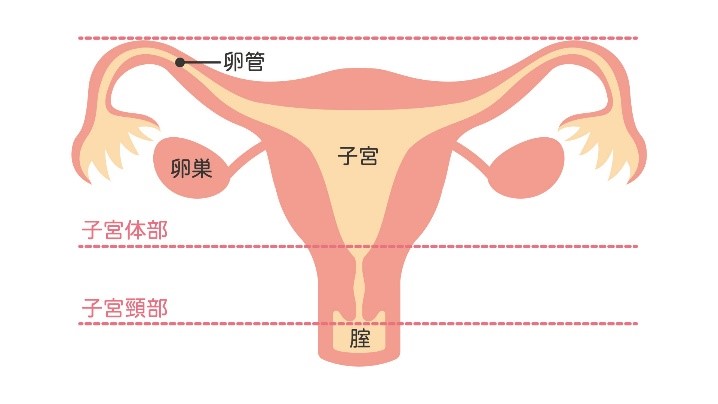

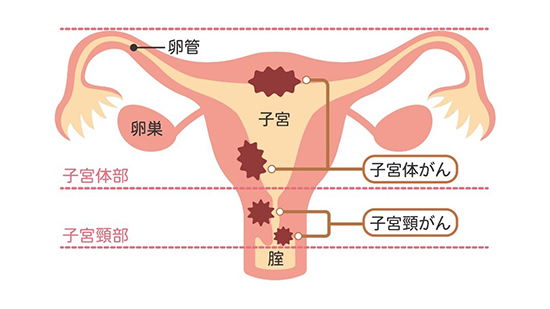

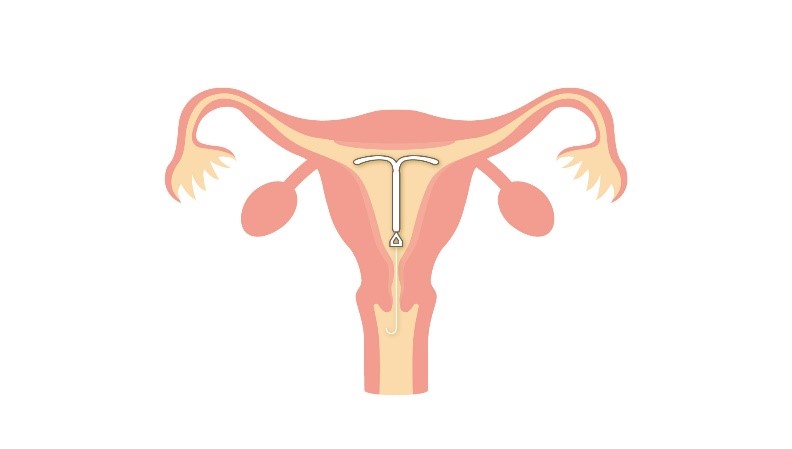

子宮は骨盤の中にある臓器で、大きさは成人女性で鶏の卵程度です。子宮は妊娠した時に胎児を育てる「子宮体部」と入り口部分の「子宮頸部」に分けられ、子宮頸部は腟につながっています。子宮体部の内側は子宮内膜という組織でおおわれており、子宮内膜は卵巣から分泌されるホルモンの作用をうけて剥がれおちることで月経をおこします。子宮体がんのほとんどは子宮内膜から発生するため、子宮内膜がんとも呼ばれています。

最も多い自覚症状は出血で、子宮体がんの患者さんの90%に不正性器出血がみられます。月経ではない期間や閉経後に出血がある場合は注意が必要です。出血は、おりものに血が混じったり、褐色になるだけのものもあります。少量でも出血が続く場合や閉経後に出血がみられる場合などは婦人科を受診しましょう。

症状や超音波検査などで子宮体がんを疑われた場合は、子宮内膜の組織を採取して病理組織診断(顕微鏡で確認する)で診断を確定します。また、M R I検査、C T検査でがんの広がりを調べます。

病気の広がりは大きくⅠ期からⅣ期までの4つの段階に分類されます。基本的には、手術後にお腹の中の状況や病理検査の結果で診断します。

手術進行期分類 (日本産科婦人科学会2011, FIGO2008)

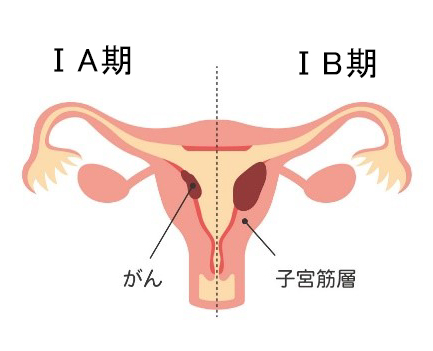

Ⅰ期:がんが子宮体部にとどまっている

| ⅠA期 | がんの浸潤が子宮筋層1/2未満 |

|---|---|

| ⅠB期 | がんの浸潤が子宮筋層1/2以上 |

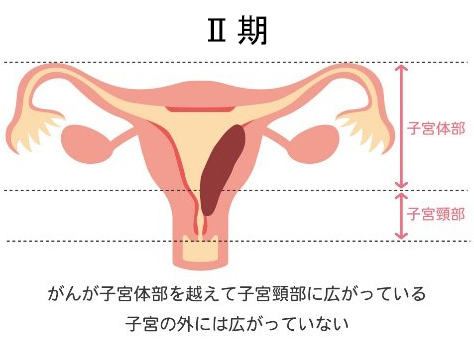

Ⅱ期:がんが頸部間質に浸潤するが、子宮をこえていない

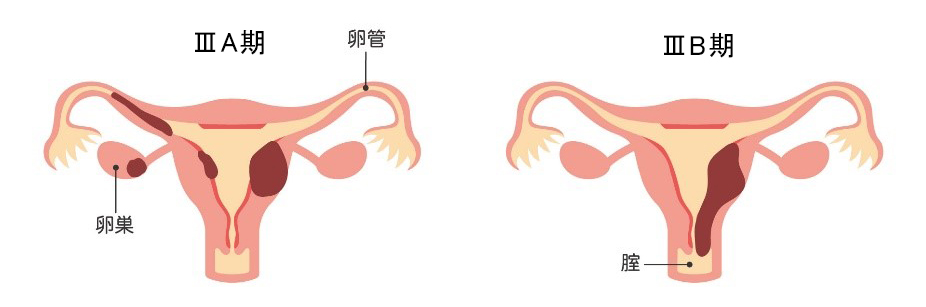

Ⅲ期:がんが子宮外に広がるが、小骨盤をこえていない、もしくはリンパ節に転移している

| ⅢA期 | がんが子宮表面や付属器に広がっている |

|---|---|

| ⅢB期 | 腟や子宮傍組織に広がっている |

| ⅢC期 | リンパ節に転移している |

Ⅳ期:がんが膀胱や直腸粘膜まで広がる、もしくは遠隔転移している

| ⅣA期 | 膀胱や腸管粘膜まで広がっている |

|---|---|

| ⅣB期 | 肺や肝臓など他の臓器(鼠径リンパ節を含む)に転移している |

治療法は、子宮体がんの広がりや組織型に応じた標準治療に基づいて、体の状態、生活環境や合併症など総合的に判断し、ご本人やご家族と話し合って決めていきます。子宮体がんの治療は大きく「手術」と「抗がん剤治療」に分けられます。

子宮は骨盤の中にある臓器で、大きさは成人女性で鶏の卵程度です。子宮は妊娠した時に胎児を育てる「子宮体部」と入り口部分の「子宮頸部」に分けられ、子宮頸部は腟につながっています。子宮頸がんは子宮頸部にできるがんのことで、腟の近くにできた場合は、腟からの観察がしやすいため発見されやすいです。一方で、子宮体部に近い奥の方にできた場合は、発見が難しいこともあります。子宮頸がんは、主に子宮頸部にヒトパピローマウィルス(H P V)が持続感染することで発生します。

子宮頸がんは、 CIN(子宮頸部上皮内病変)という前がん状態を経てがん化します。前がん状態のころは自覚症状がないことが多いですが、月経時以外の出血や性交渉に伴う接触出血がみられることもあります。子宮頸がんが進行すると、不正出血の回数や量が増えたり、においを伴う茶色のおりもの、水っぽいおりものがたくさん出ることもあります。

組織を採取してがんを診断

通常、子宮がん検診は細胞診を行います。細胞診で異常が疑われた時は、精密検査としてコルポスコープ(腟拡大鏡)を用いた組織診を行い、病理組織診断(顕微鏡で確認する)で診断を確定します。子宮頸がんの主な組織型は扁平上皮がん(約75%)と腺がん(約23%)です。

病気の広がりは大きくⅠ期からⅣ期までの4つの段階に分類されます。

基本的には、手術後にお腹の中の状況や病理検査の結果で診断します。

進行期分類 (日本産科婦人科学会2020, FIGO2018)

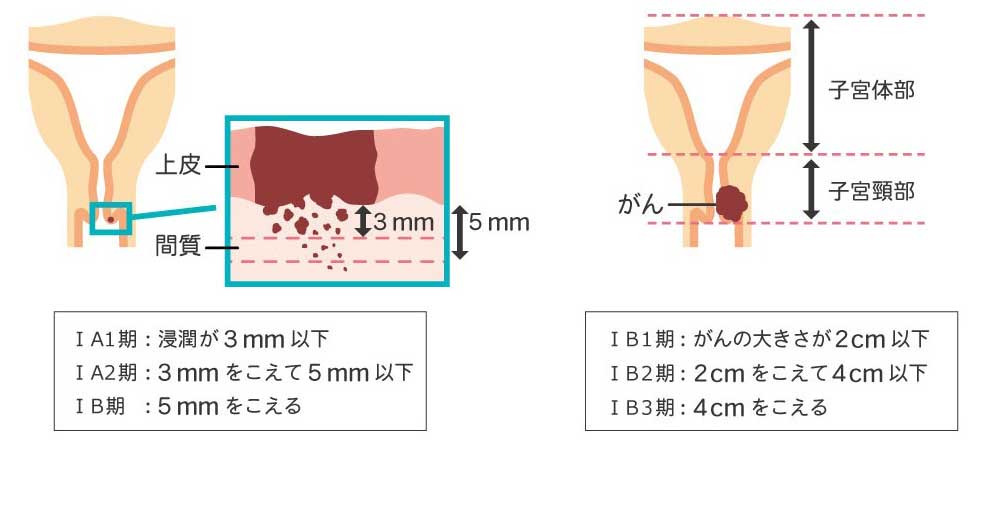

Ⅰ期:がんが子宮頸部だけにとどまっている

| ⅠA期 | 病理学的にのみ診断でき、間質浸潤が5mm以下 |

|---|---|

| ⅠA1期 | 間質浸潤が3mm以下 |

| ⅠA2期 | 間質浸潤が3mmをこえるが、5mm以下 |

| ⅠB期 | がんが子宮頸部にとどまるが、間質浸潤が5mmをこえる |

| ⅠB1期 | がんの大きさが2cm以下 |

| ⅠB2期 | がんの大きさが2cmをこえるが、4cm以下 |

| ⅠB3期 | がんの大きさが4cmをこえる |

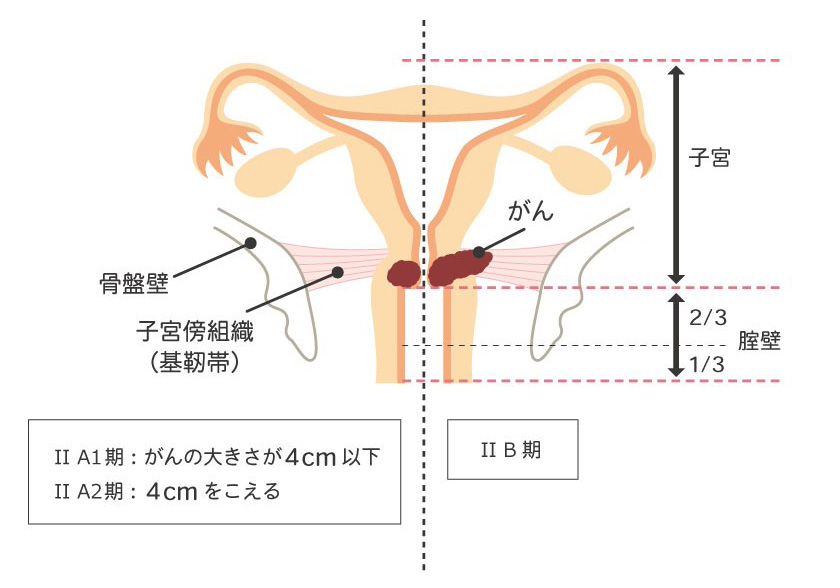

Ⅱ期:がんが子宮頸部をこえるが、腟の下1/3または骨盤壁に達してはいない

| ⅡA期 | 腟への広がりが腟の上方2/3にとどまり、子宮傍組織浸潤はない |

|---|---|

| ⅡA1期 | がんの大きさが4cm以下 |

| ⅡA2期 | がんの大きさが4cmを超える |

| ⅡB期 | 子宮傍組織浸潤はあるが、骨盤壁までは広がっていない |

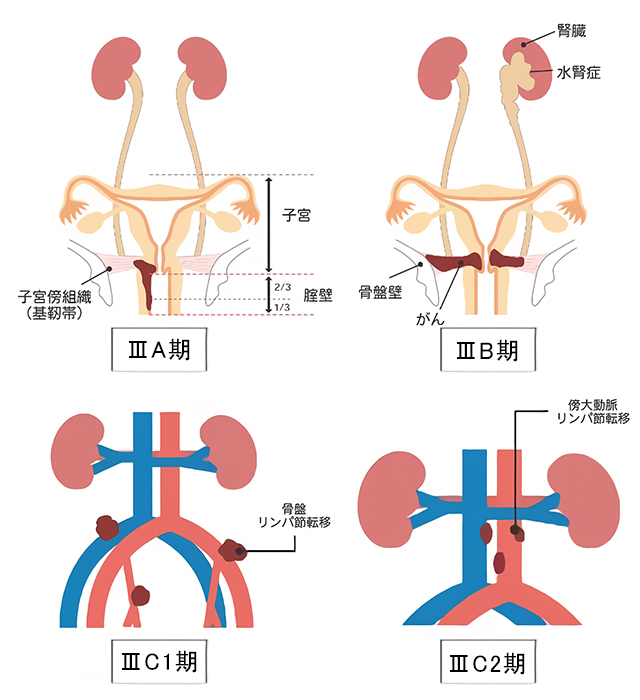

Ⅲ期:がんが腟の下1/3に広がる、骨盤壁に達する、水腎症やリンパ節に転移している

| ⅢA期 | がんが腟の下1/3に広がるが、骨盤壁に達してはいない |

|---|---|

| ⅢB期 | がんが骨盤壁に達している、水腎症がある |

| ⅢC期 | リンパ節転移がある |

| ⅢC1期 | 骨盤リンパ節に転移がある |

| ⅢC2期 | 傍大動脈リンパ節転移がある |

Ⅳ期:がんが膀胱や直腸まで広がる、小骨盤をこえて広がる

| ⅣA期 | 膀胱、直腸の粘膜までがんが広がっている |

|---|---|

| ⅣB期 | 小骨盤をこえて広がっている |

治療法は、卵巣がんの広がりや組織型に応じた標準治療に基づいて、体の状態、生活環境や合併症など総合的に判断し、ご本人やご家族と話し合って決めていきます。子宮頸がんの治療は大きく「手術」と「抗がん剤治療」、「放射線治療」に分けられます。

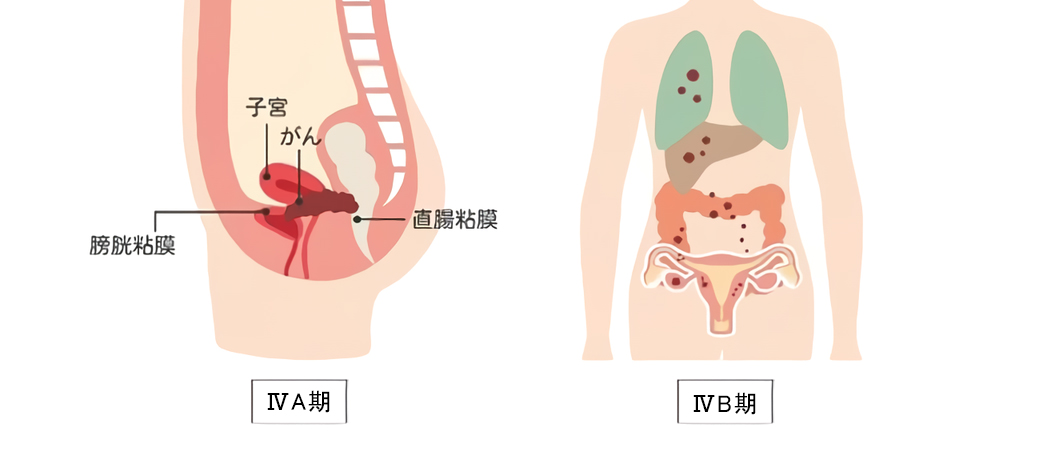

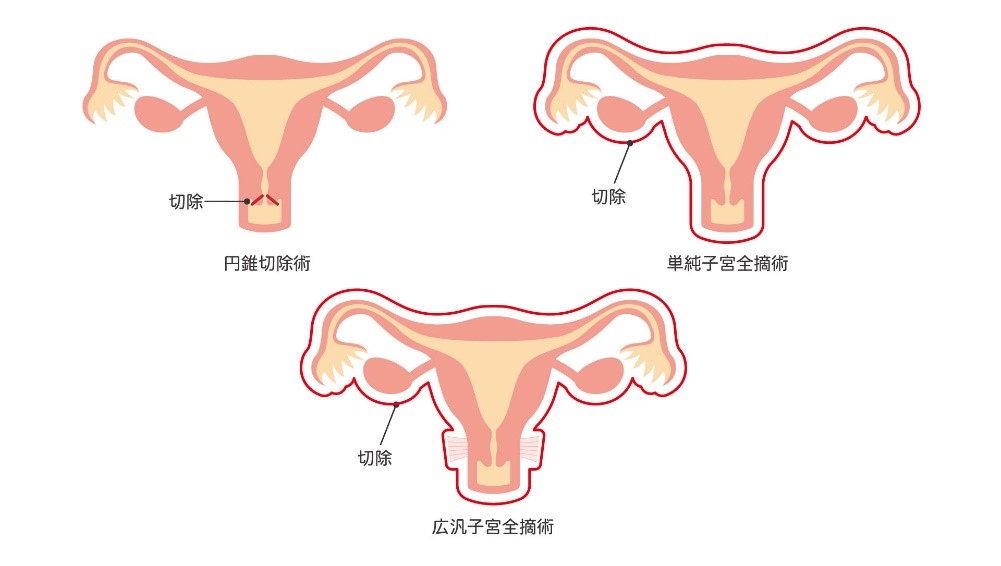

手術

前がん状態、子宮頸がんの手術には、レーザー蒸散術、円錐切除術、単純子宮全摘出術、

広汎子宮全摘出術があります。組織型やがんの広がりにより術式を決定します。

| 進行期 | 治療法 |

|---|---|

| 前がん病変 | レーザー蒸散術・円錐切除術 子宮全摘出術(単純・準広汎) |

| ⅠA1期 | |

| ⅠA2期 | 広汎子宮摘出術(準広汎) または同時化学放射線療法 |

| ⅠB期 | |

| ⅡA期 | |

| ⅡB期 | |

| Ⅲ期 | 同時化学放射線療法 |

| ⅣA期 | |

| ⅣB期 | 化学療法・放射線療法 |

同時化学放射線治療

同時化学放射線治療は、放射線治療と抗がん剤治療を一緒に行う治療法です。抗がん剤と一緒に行うことで放射線単独治療と比較し有効性が高いことから、全身の状態を考慮した上で検討します。Ⅱ期以上の子宮頸がん、手術後の再発予防として行うこともあります。

放射線治療は、身体の外から放射線を骨盤に照射する外照射と、腟に器具を入れて直接子宮頸部のがんに照射する腔内照射があります。当院では、腔内照射のみ他施設で治療をしていただいております。

抗がん剤治療

子宮と離れた臓器に転移がある場合、がんが再発した場合には、ご本人の年齢や体力、全身状態に合わせて抗がん剤治療を選択することもあります。シスプラチンなどの白金製剤を中心にいくつかの抗がん剤を組み合わせたり、分子標的薬(ベバシズマブやペムブロリズマブなど)を用いる場合もあります。

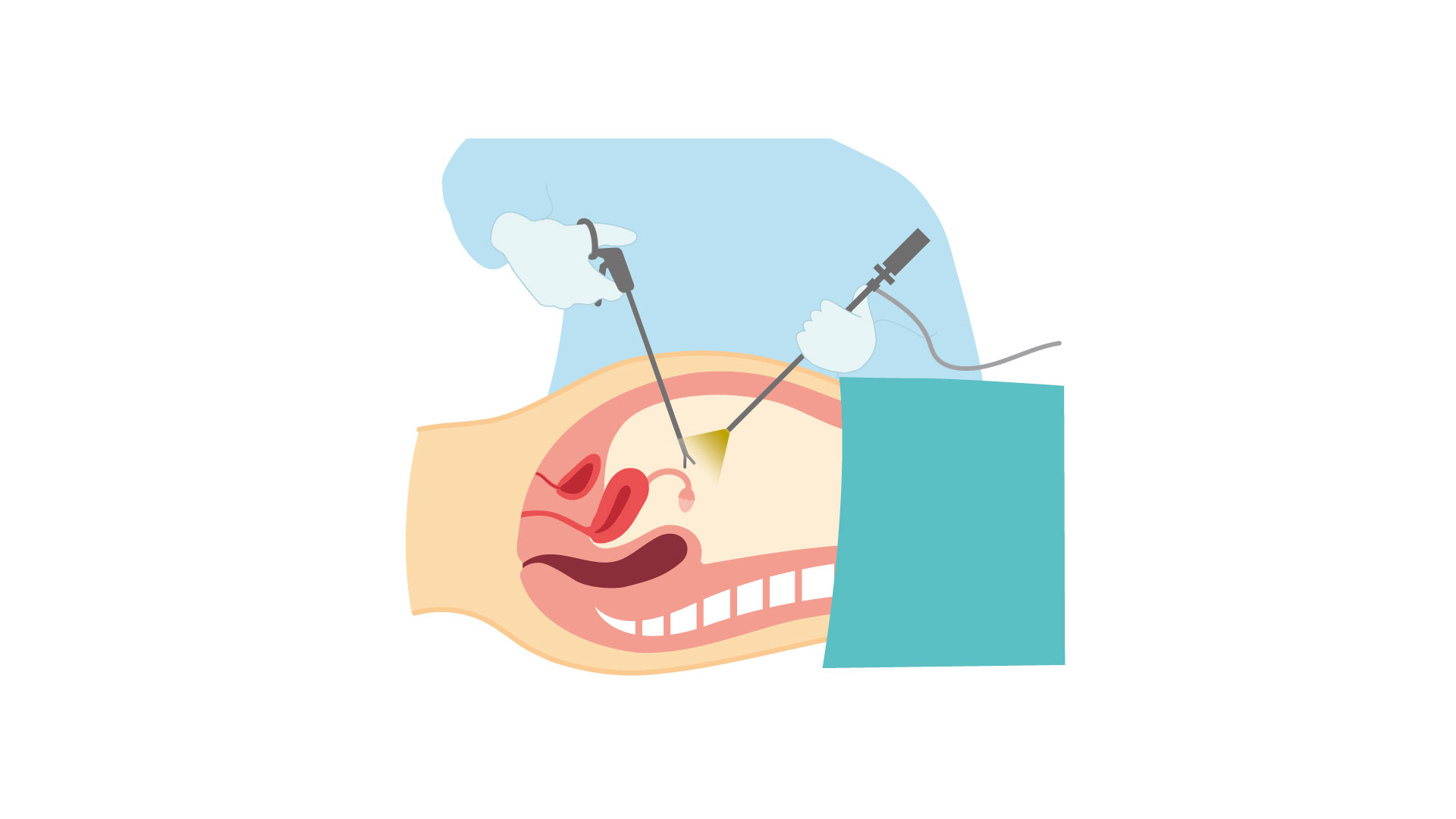

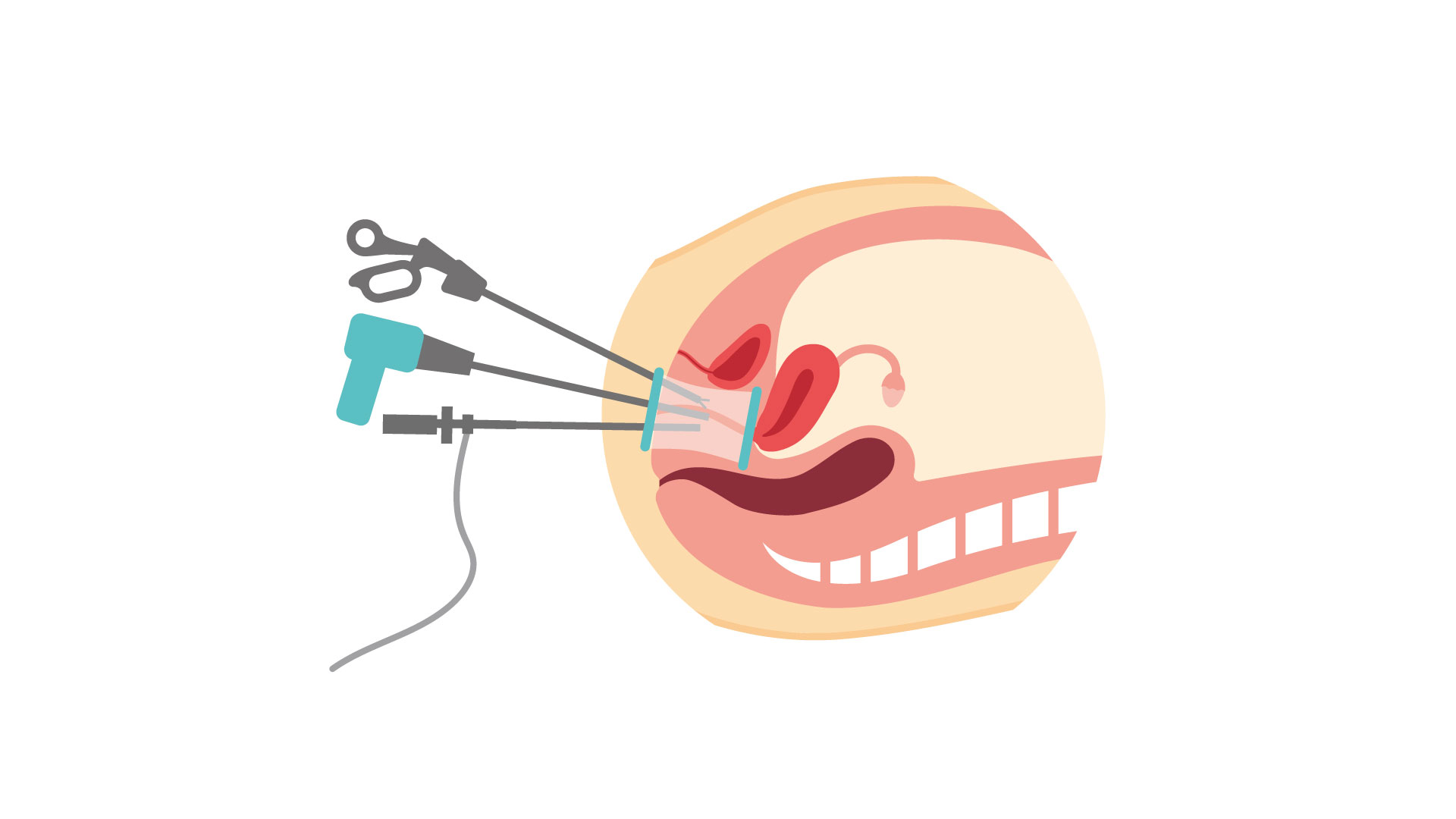

子宮筋腫・子宮腺筋症状などの良性疾患に対して手術を行う場合には、なるべく小さい創で行えるロボット手術・腹腔鏡手術などの低侵襲手術をお勧めしています。いずれも開腹手術に比べて出血を抑え、術後の痛みも少ないため社会復帰が早いことが特徴です。 また、腟から腹腔内にアプローチすることで “お腹にきずを残さない” vNOTES手術(経腟的腹腔鏡手術)も取り入れています。

腹腔鏡は炭酸ガスでお腹を膨らませることで空間を作り、臍の約2cm程度の創から細いカメラ(内視鏡)を挿入して腹腔内の画像をモニターに映しながら、細い鉗子で操作を行う手術です。創の数は、カメラを挿入するための創1ヶ所と鉗子を挿入するための創2〜3ヶ所の合計3〜4か所となります。出来るだけ傷痕が目立たないよう、カメラを挿入するための創は臍を利用します。開腹手術よりも創が小さくて済むため、術後の痛みも少なく早期の社会復帰が可能です。 なお、当院で行う腹腔鏡手術には日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医が参加し、安全な手術を心がけています。

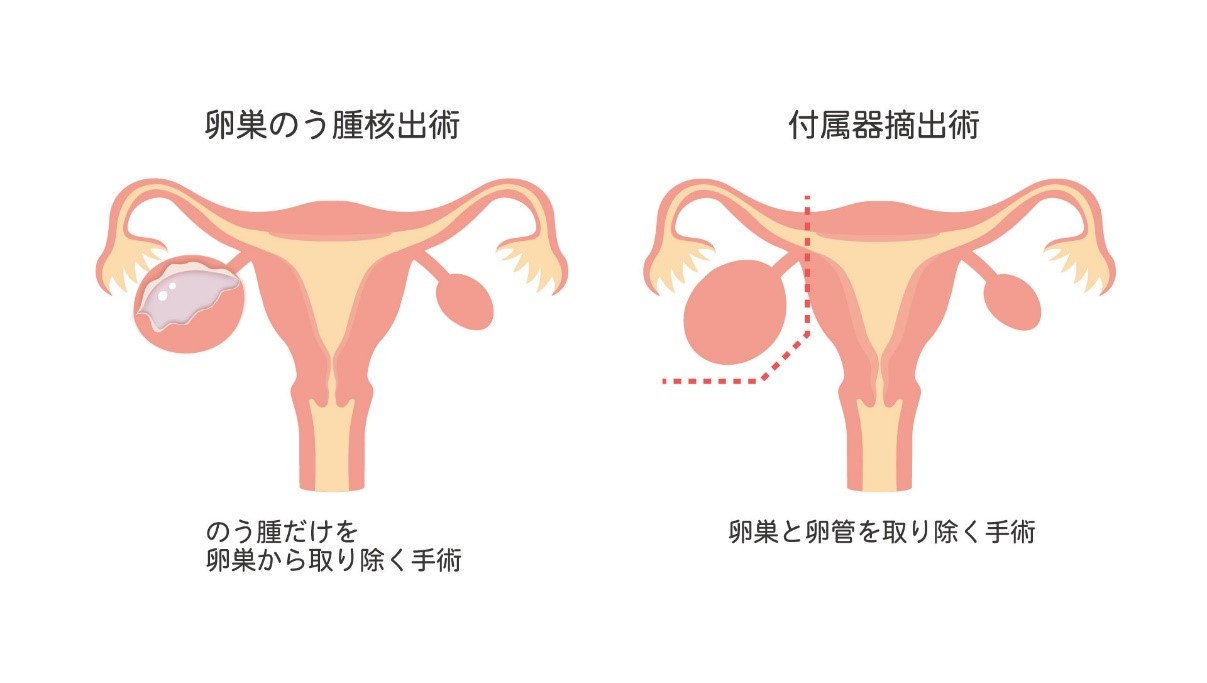

良性の付属器腫瘍:卵巣のう腫、傍卵巣のう腫など

子宮内膜症 :チョコレートのう腫、子宮腺筋症など

子宮筋腫

子宮頸部異形成

腟の奥から腹腔鏡手術用のカメラ(内視鏡)や鉗子を挿入し、お腹にきずを残さない で手術を行い、手術で摘出した物も腟から取り出します。vNOTES手術は2020年頃から始まった比較的新しい術式です。従来の腹腔鏡と比較し、お腹にきずを付けないためより侵襲の低い手術と言えます。術後の痛みも少ないことから、当院では入院期間も腹腔鏡手術より1日短い5日間、術後3日目の退院としています。

しかし、希望されるすべての方のvNOTESが行えるわけではありません。大きな腫瘍、腹腔内に癒着が疑われる、腟が狭い方などは適応外になる場合がありますので、一度ご相談ください。

子宮筋腫は子宮の筋肉組織からできる良性のこぶで、症状のない方も含めると30歳以上の方では3人に1人程度にみられる頻度の高い病気です。下腹部にしこりを触れる、月経の量が多く塊が出る、健康診断で貧血を指摘される、頻尿があるなど子宮筋腫のできる部位によってさまざまな症状が出現します。時に、不妊や流早産の原因になることもあります。現在症状がなくても、通常閉経するまでの間は少しずつ大きくなることが多いため経過観察が必要です。まれに、子宮肉腫という子宮の筋肉や間質から発生する悪性腫瘍があり子宮筋腫との区別が難しいことがあるので、大きくなるスピードが早い場合や閉経後に大きくなる場合には注意が必要です。気になる症状がある場合には一度、婦人科を受診しましょう。

子宮筋腫の位置や大きさ、個数を超音波や骨盤M R Iなどの画像診断を用いて調べます。

サイズが小さく症状がない場合には定期的に外来で大きさと症状の有無を確認し

経過観察を行います。サイズの大きなものや有症状の場合、子宮肉腫の可能性がある場合には治療の適応になります。

| 妊娠希望あり | 子宮鏡下筋腫摘出術 腹腔鏡(補助)下筋腫摘出術 腹式筋腫核出術 |

|---|---|

| 妊娠希望なし | 子宮鏡下筋腫摘出術 子宮全摘出術→ 手術についてはこちら |

子宮内膜症とは子宮内膜に似た組織が子宮の内腔以外の場所で生着する病気です。近年晩婚化や少子化により増加傾向にあり、生殖年齢の女性では約10%にみられると考えられています。卵巣に発生すると内部に血液が溜まり、チョコレートのう胞になります。時に破裂し嚢胞内容が腹腔内にこぼれることがあり、強い腹痛・発熱などが現れます。子宮の壁の中に発生すると子宮腺筋症となり、過多月経や過長月経の原因になります。そのほか腹膜や、腸管、臍、肺など様々な部位に発生することもあります。月経痛や骨盤痛に加え、不妊などの原因になります。更に、チョコレートのう胞は稀に癌化することがあるため、定期的な検診が必要です。月経痛がひどい場合や性交痛・排便痛などの症状がある場合には一度、婦人科を受診しましょう。

月経の状況や症状についての問診、内診、経腟超音波検査や骨盤MRIなどで検査を行います。

また、血液検査でCA125やCA19-9の値を調べます。手術の際に偶発的に内膜症が発見されることもあります。

子宮内膜症の程度、年齢や妊娠の希望により治療法は異なります。病気の状況やご本人の希望に合わせて、治療方針は話し合って決めていきます。